[目次]

はじめに

アトピー性皮膚炎は日本で45万人の患者さんがいるといわれるアレルギー疾患です。

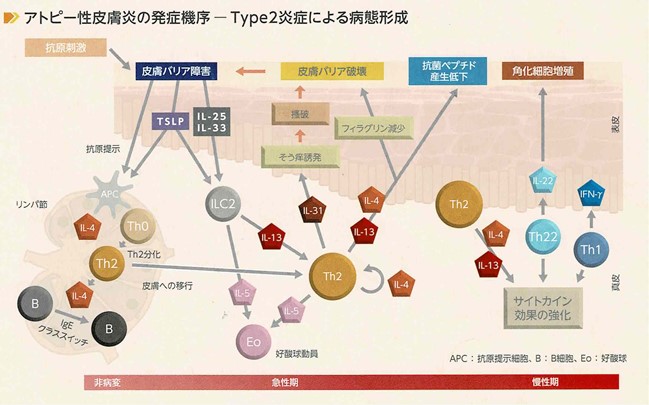

アトピー性皮膚炎では皮膚の「バリア機能」が低下していることから、いろいろな抗原―例えばダニやハウスダストや食物が皮膚から入り、これを排除しようとする免疫反応(タイプ2炎症・Th2

炎症)が生じます。その結果痒みや湿疹が起こると考えられています。

一旦バリア機能が常に劣化した状態でTh2炎症が始まると皮膚からの刺激でTh2サイトカイン(IL4,13,31)が放出され皮膚のかゆみを引き起こし、引掻くことで皮膚のバリア機能がさらに破綻し、外部からの抗原にさらされる機会が増えるためTh2炎症が持続するという悪循環を繰り返すようになります。その結果として痒みの強い湿疹が良くなったり悪くなったりをくりかえし長く続くというのがアトピー性皮膚炎です。

現在でも食物アレルギーが原因で起こると考えている方が多くおられますが全く別の病気です。

アトピー性皮膚炎が先にあるから食物アレルギーが起こります。 口や腸から入る食物には原則アレルギーは起こりにくく免疫寛容(耐性のようなもの)ができます。合目的に言えば食べて容易にアレルギーがおこるのなら食べられなくなりますよ。

例はかぶれを起こすウルシですが、漆職人は経験からうるしをなめることでかぶれを予防できることに気づきました。これは二重抗原曝露説と言い、経口摂取で免疫寛容が起き、一方経皮感作でアレルギーが誘発されるとする学説で2008年Lack博士が提唱したものです。

アトピー性皮膚炎では湿疹が一見治ったように見えても皮膚の下では炎症(Th2炎症)が続いているので自己判断で治療を中断しないように続ける必要があります。多くの患者さんは痒み止まると治療を中断されることが多いですが、続ける必要があります。

次に重症度を考えて治療する必要があります。普通のアトピー性皮膚炎ならば外用療法で十分です。ただ患者さんの感覚と医師の感じ方にはギャップがあるのが普通です。重症の方は以前から見慣れた湿疹が持続しているので、少々悪くても普通だと思っていますが、医師から見れば大変悪いといった具合です。また急に悪化した方はびっくりして重症と感じられます。

いずれにしてもアトピー性皮膚炎の治療は短期制圧、継続治療です。短期制圧とは重症でも2週間から3週間程度を目安に一旦完全に皮膚の症状を抑えることです。もちろんそれでは治りませんが、とにかく一旦抑えてつぎにその状態を維持していくことです。

アトピー性皮膚炎の治療は外用療法と全身療法に分けられますがいずれも格段に進歩しました。

いくら良く効く内服薬や注射があろうと基本は外用療法と保湿です。

当院では外用剤にはステロイド外用剤・タクロリムス軟膏(プロトピック)・JAK1,2,3阻害剤(コレクチム軟膏)・PDE4阻害剤(モイゼエルト軟膏)を使用し、全身療法としてNB-UVB療法、VTRAC(エキシマランプ)、ネオーラル(シクロスポリン)およびデュピクセント(デュプリマブ)を使用することが多いです。

アトピー性皮膚炎のあれこれ、少し詳しく説明しますので興味があれば読んでください。

アトピー性皮膚炎と食物アレルギー

今なおアトピー性皮膚炎が食物アレルギーの結果で生じるという誤った認識が根強くあります。

アトピー性皮膚炎の食物アレルギー説が劇的に変わったのは。イギリスの小児科医Lackが2008年「2重抗原曝露仮説」を発表してからです。彼らは湿疹にピーナツオイルを塗った小児にピーナッツアレルギーが生じた症例から、食物の曝露経路には2つの経路があり、経口曝露は本来あるべき免疫寛容(経口免疫寛容:腸より吸収された食物抗原はアレルギーを起こさないだけでなく、食物抗原に対して免疫抑制が生じる)という説を考え、経皮曝露によりアレルギー感作が生じるとする「2重抗原曝露仮説」を発表しました。

そしてほぼ時を同じくして米国小児科学会は2000年から推奨していた妊婦・授乳婦へのアレルゲン除去食が児のアトピー性皮膚炎発症には効果がないことを2006年・2012年に報告しました。妊娠中・授乳中の食事制限は児のアトピー性皮膚炎の発症予防に無効です。

また乳児アトピー性皮膚炎の治療に、アレルゲンになりやすい食物(たとえば卵や牛乳など)を制限することも不要ですし、明確なアレルギーがある場合以外はしてはいけません。

ここに食物アレルギーの原因に「経皮感作」という新たなメカニズムが提案され、食物アレルギーの概念は一新されることになりました。

最近では「茶のしずく石鹸等に含まれた加水分解コムギによるアレルギー」事件をご記憶の方も多いかと思います。

今まで加水分解コムギは、様々な化粧品に使用されてきましたが、特に大きな副作用はありませんでした。しかしグルパール 19Sという加水分解小麦を含んだ洗顔石鹸を使った方のうち、2,111 人の方に小麦を食べてアレルギーが生じ社会問題となりました。

つまり化粧品の皮膚からの経皮感作で、加水分解コムギに対する特異的 IgE が作られ、摂取した小麦タンパク質と反応したことで、アナフィラキシーショック等のアレルギー反応を引き起こしたという典型的な経皮感作事例でした。

このように食物アレルギーは、乳児期のアトピー性皮膚炎による皮膚バリアー機能の障害から、食物抗原が皮膚から入ること(経皮的な食物抗原暴露)により、感作が引き起こされること(食物抗原に対してアレルギーが生じる)により生じます。

つまり食物抗原が皮膚から入りやすくなる乳児期のアトピー性皮膚炎が食物アレルギーの最大のリスクとなるのであって、食物アレルギーが先にあるわけではありません。

アトピー性皮膚炎と食物アレルギーとは別の疾患ですが、両者が合併することはあり、「食物アレルギーが関与するアトピー性皮膚炎」という疾患概念が別にあります。

アトピー性皮膚炎の治療

外来治療における3つの問題

-

- ステロイドや外用薬に対する不安・不信・誤解・理解不足と使用する医師への不信感

→良くなったり悪くなったりする→ということはステロイドを塗らなくても自然に治ることがある(自然寛解)ということです→良い事か?→治療する上では大変厄介→患者さんは治療を止めてしまうのですよ

→皮膚科を受診しておられても薬の使い方(いつまで・どの部位に・どれだけ塗るのか)

という説明を聞いたことがない→多くの方は自分の感覚で塗ってしまう

→きれいになっても塗るようにいわれるが、理由がわからない

→痒みがなくなったら外用を中止している→なぜかゆみ止めに使っていけないの?

- ステロイドや外用薬に対する不安・不信・誤解・理解不足と使用する医師への不信感

-

- アトピー性皮膚炎は小児5人に1人、成人20人に1人のありふれた病気ですが成因が理解されているとは言い難い

→アトピー性皮膚炎の成り立ちを聞いたことがない方がほとんど

→成り立ちを知っていると治療の意味が理解できるかもしれない

- アトピー性皮膚炎は小児5人に1人、成人20人に1人のありふれた病気ですが成因が理解されているとは言い難い

- 患者さんの症状に対する評価と医師の評価には大きなギャップがある

→アトピー性皮膚炎の方は以前から見慣れた症状が持続しているので、ご自分では普通だと感じておられる方が多い→医師から見れば全く異なります

治療の基本は病気を知ることから(アトピー性皮膚炎の成り立ち)

いくら「炎症が続く」と説明してもその意味を患者さんが理解することは難しいでしょう。

アトピー性皮膚炎の原因は生まれ持った乾燥肌と言ってもよいですが、乾燥肌とアトピー性皮膚炎の関係をごく簡単に説明すると以下のようになります。

皮膚最外層には角層というセメントで互いを接着したレンガの防御壁がありますが、アトピーの方は生れつきセメントの障害でレンガの防御壁が弱く壊れています。

すると外からダニ、ダスト、食物などの外来タンパク質つまり敵が皮膚に侵入してきます。

これに対してヒトは侵略者から体を守ろうとします。

防衛には緊急即応部隊(自然免疫ICL)と後発の重装備部隊(獲得免疫)の2つで対応します。

蛋白質という侵略者に直ぐに対応する緊急即応部隊がICL2です。ICL2から大量に出された警報IL4,13の作用で防衛体制はTh2体制となります。このTh2体制下ではIL4と13が作られ、これらは湿疹を起こす作用があります。湿疹ができると痒くて引掻くなどするとさらに表皮レンガの壁がくずれ、皮膚からTSLP等が放出され、これがTh2体制を持続させます。

この持続するTh2体制(Th2炎症)を止めるのがアトピー性皮膚炎の治療です。

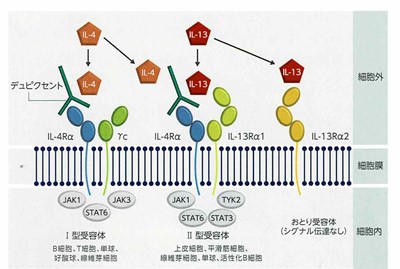

こういう理由でIL3とN14の作用を止めるIL-4/13受容体モノクロナル抗体であるデュピクセント(デュプリマブ)の作用機序は分かりやすいですね。

以上簡単に述べたようにアトピー性皮膚炎は一言で言うとTh2リンパ球が出すIL4とIL13が湿疹を起こし、IL31が痒みを起こす病気と説明できます。そこで治療として考えられるのはIL4とIL13が作用しないように、これらの受容体への接着を抗体で止めるか、受容体から送られる信号(JAK)をとめるか、まだ上梓されていませんがTh2が作られにくくするようにTh2形成に必要なOX40を抑制する薬やTh2環境へ転換刺激するTSLPを抑制するくすりなどアトピー性皮膚炎に関わる多くの分子を標的とした治療が開発されつつあります。

またアトピー性皮膚炎などでは細胞内のc AMPの量が減ることにより炎症を引き起こすサイトカインが過剰に作られる状態となっています。そこでcAMP分解させないように分解する物質の作用を抑える塗り薬も上梓されました。

このようにアトピー性皮膚炎の原因が徐々に解明され、その原因を間接的に抑える薬が開発されるようになりました。一方アトピー性皮膚炎の誘因と考えられるサイトカインを直接抑える薬が生物学的製剤です。

アトピー性皮膚炎 治療の選択肢

外用療法

ステロイド外用薬

プロトピック(タクロリムス軟膏):FKBPと結合後カルシニューリンに結合、NFATの脱リン酸化を阻害することでIL2産生抑制し細胞障害性T細胞の分化抑制による細胞液性免疫抑制

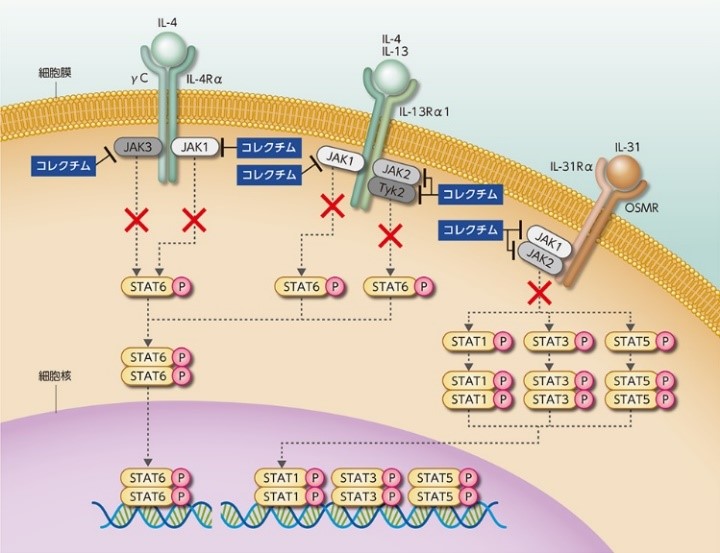

コレクチム軟膏(デルゴシチニブ)JAK1,2,3阻害剤

モイゼルト軟膏(ジファミラスト)PDE4阻害剤

全身療法

全身性免疫抑制療法

NB-UVB療法:RANK-RANKLシグナルからIL10産生によりTreg制御性T細胞が増加し免疫抑制をすることで治療効果を得ます。

シクロスポリン(ネオーラル)カルシニューリン抑制によるIL2産生抑制

抗体薬

デュピクセント(デュプリマブ)ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクロナル抗体

ミチーガ(ネモリズマブ) ヒト化抗ヒトIL-31RAモノクロナル抗体

分子標的型薬剤

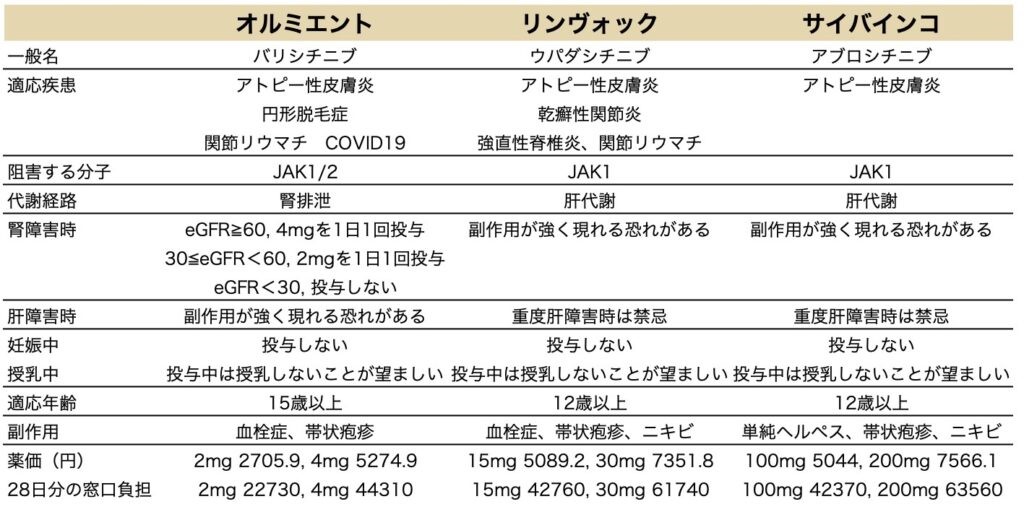

オルミネント(バリシチニブ) JAK1/2阻害薬

リンボック(ウパダシチニブ) JAK1阻害薬

サインバンコ(アブロシチニブ)JAK1阻害薬

外用療法の基本

アトピー性皮膚炎の治療は外用療法と全身療法がありますが、いずれも格段に進歩しました。

外用剤にはステロイド外用剤・タクロリムス軟膏(プロトピック)・JAK1,2,3阻害剤(コレクチム軟膏)・PDE4阻害剤(モイゼエルト軟膏)と多彩になりました。

いくら良く効く全身療法があろうと保湿と外用療法が治療の要です。

そしてアトピー性皮膚炎では症状が一見治ったように見えても皮膚の下では炎症(Th2炎症)が続いているので自己判断で治療を中断しないように続ける必要があります。

そして表皮バリア障害を防ぎ表皮からTSLPを出さないようにするために保湿が極めて大切です。

多くの患者さんは痒みが止まると外用を中断されることが多いですが、続ける必要があります。

アトピー性皮膚炎の外用療法の基本は短期決戦、継続治療です。

短期決戦とは重症でも2週間から4週間程度を目安に一旦完全に皮膚の症状を抑えることです。もちろんそれでは治りませんが、とにかく一旦抑えてその状態を維持していくことが重要です。

それではいつまで塗るかというと、

- ザラザラ感がなくなる

- 皮膚の赤みがなくなる

- 入浴後赤くならない

以上1,2,3が目安です。くれぐれも「痒みがなくなったら止める」というのはお避け下さい。

ステロイド外用療法

ステロイド外用療法

適切に使用すれば、全身的な副作用はありません。妊婦・授乳中や眼の周囲でも使用できます。局所に

- 毛が濃くなる

- 塗ったところにニキビができやすくなる

- 長期に使用すると皮膚が薄くなることがある

- 長期使用すると血管が目立つことがある

以上のような副作用がみられることがありますが、使用回数が減るほど少なくなり、ほとんどの副作用は中止後回復します。また、ステロイド外用薬の使用で皮膚に色素沈着(黒ずんだ色調になること)が起こるのではないかと心配される方も多いのですが、これは薬剤の副作用ではなく皮膚の炎症が長く続いたことによるもので、湿疹の治療により改善します。

ステロイド外用薬の使い方 プロアクティブ療法のすすめ

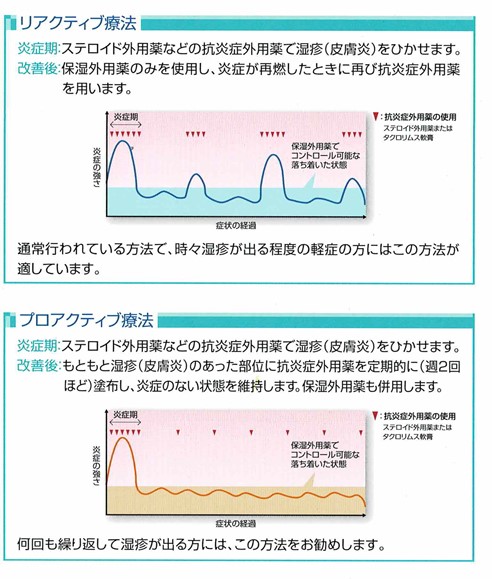

ステロイド外用剤の使い方には、症状が出たときに塗る「リアクティブ療法」と症状が引いても外用を続ける「プロアクティブ療法」の2種類があります。

プロアクティブ療法とは「寛解導入」後も引き続き、症状が良くなったあとも計画的に抗炎症薬を塗って悪化を防ぐ治療法により「寛解維持(湿疹のないすべすべのお肌を維持すること)」ことをいいます。

薬の使用間隔を患者さんの状態に応じて調整しながら減らすことで、薬の副作用を避けながらこの状態を維持できるようにしていきます。

治療を開始すると、多くの方はすぐに見た目がきれいになります。しかし、目に見えない皮膚の下の炎症は続いていて、この時点で治療をやめてしまうと、すぐに湿疹が再発してしまいます。

治療のポイントは、ステロイド外用剤でしっかりと皮膚の炎症を抑えたあと、すぐに治療をやめずに、徐々にステロイド外用剤を塗らない日を増やしていくことで、炎症を抑えた状態を維持することです。

大阪はびきの医療センター・皮膚科主任部長 片岡葉子先生が監修されたパンフレットが大変わかりやすいのでそのまま掲載します。

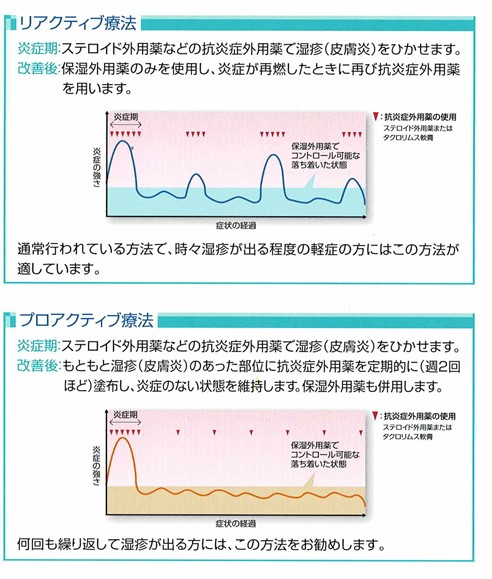

寛解導入(いっきにゼロへ)

医師が指示した範囲にステロイド外用薬を毎日塗ります。症状の強い方は1日2回塗ることもあります。このステップでは塗る範囲・面積に必要な十分量を使用していっきに症状をなくすことが大切です。

ステロイドに不安のある方も、例え1回の使用量が5gチューブ3~4本と今まで使ったことがないような量を全身に2週間塗るように指示されようと、ひるまず塗り続けることが成功のコツです。

寛解状態の維持(もうひといきそのまま)

見た目によくなっても引き続き毎日塗り、症状のない状態を維持します。この時期はまだ皮膚の中に炎症が残っているので、当初の量を当初の部位にまだ毎日塗り続けます。良くなったと自己判断して治療を中断したり、塗り薬の一回使用量を減らしてはいけません。

この期間は2週間から1ヶ月が目安です。

この間に外からはわからない皮膚の中の炎症が治まっていきます。

漸減(ゼロキープしながらゆっくり減らす)

もともとぬっていた範囲のまま、医師の指示に従って塗る回数を隔日、3日に1回、週2回と減らしていきます。症状のない状態を維持しながら徐々に減らすことが大切です。週2回になればしばらくそのままの塗り方を続けます。継続する期間は治療前の症状の強さや症状の持続期間によって異なります。その後週1回でも長期に渡って症状のない状態が続けば終了として、保湿剤によるスキンケアのみ続けます。もし湿疹が出れば、そこだけステロイド外用剤を追加・毎日塗って炎症を鎮めます。

塗る範囲について

皮膚の炎症は目に見える湿疹の範囲より広範囲にひろがっています。

湿疹を超えて周囲のザラザラしている皮膚を含めた範囲に塗ります。

たとえば背中のあちこちに湿疹が出ている場合、湿疹の部位のみ塗らずに背中全体に塗る必要があります。これらは見た目の炎症・湿疹が消えても続けて塗っていく範囲です。治療が終了するまでこの範囲に継続して塗ります。

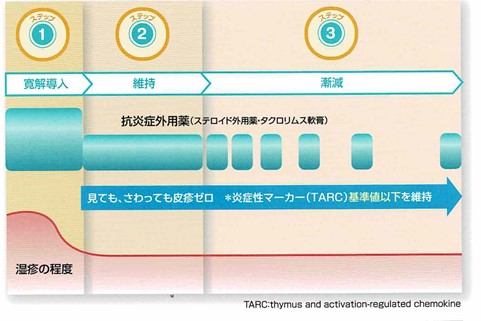

塗る量について

大人の手のひら2つ分の広さに塗るのに必要なステロイド外用薬は、

大人の人差し指の先から第1関節まで(約2cm)の量でおよそ0.5gとなります。

これを1FTU (finger tip unit・フィンガーチップユニット)と称します。

下の表は年齢による部位別の外用必要量です。

ステロイド以外の薬剤

プロトピック軟膏(タクロリムス)

ステロイドが持つ副作用がありません。ただ分子量が大きいので皮膚に入りにくく刺激感がありますが、1週間ほどで解消されることが多いです。

安全でステロイド外用剤が持つ副作用がなく大変良い薬です。

使用年齢制限があり1日2回まで、体重10kgあたり1回1gの使用できます。

1日量ですと2g/10kg使えます。2歳未満は使用できません。

成人では0.1%で1回使用量の上限が5gまで 10g/日

小児では0.03%を使用し

• 2-5歳 (20㎏未満)で 1回1gまで 2g/日

• 6-12歳 (20~50㎏)で1回2~4gまで4-8g/日

• 13歳以上(50㎏以上)で1回5gまで 10g/日

授乳中・妊娠中の使用はできません。

モイゼルト軟膏(ジファミラスト)

アトピー性皮膚炎などでは細胞内のc AMPの量が減ることにより炎症を引き起こすサイトカインが過剰に作られる状態となっています。そこでc AMPをAMPに分解するPDE4の作用を抑えることでc AMPの分解を抑制し、c AMPの濃度を減少させないようにする事で炎症を止めます。

・2歳以上~14歳以下の小児では0.3%か1.0%のいずれか、

・15歳以上~70歳以下の成人では1.0%製剤のみ

・小児・成人とも1日2回塗布し、1回の塗布量の制限はありません。

JAK阻害薬

コレクチム軟膏(デルゴシチニブ)JAK1,2,3阻害剤

アトピー性皮膚炎のでき方の項で説明したように、アトピー性皮膚炎は大雑把にいうとTh2リンパ球がだすIL4、IL13、IL31というサイトカインによって生じます。

このサイトカインは受容体にくっついて、その信号を細胞に伝えます。その時に受容体についているJAK(ヤヌスキナーゼ)を刺激し次の因子STAT(シグナル伝達活性化因子 ・signal transducer activation of transcription)活性化し信号を核に伝えます。この伝達分子を阻害することでIL4や13が関与するTh2型炎症を抑制するのです。

| 1回塗布量 | 1日の使用量 | |

| 6か月から2歳 | 2.5g/回 | 5g/日 |

| 小児 | 5g/回 | 10g/日 |

| 成人 | 5g/回 | 10g/日 |

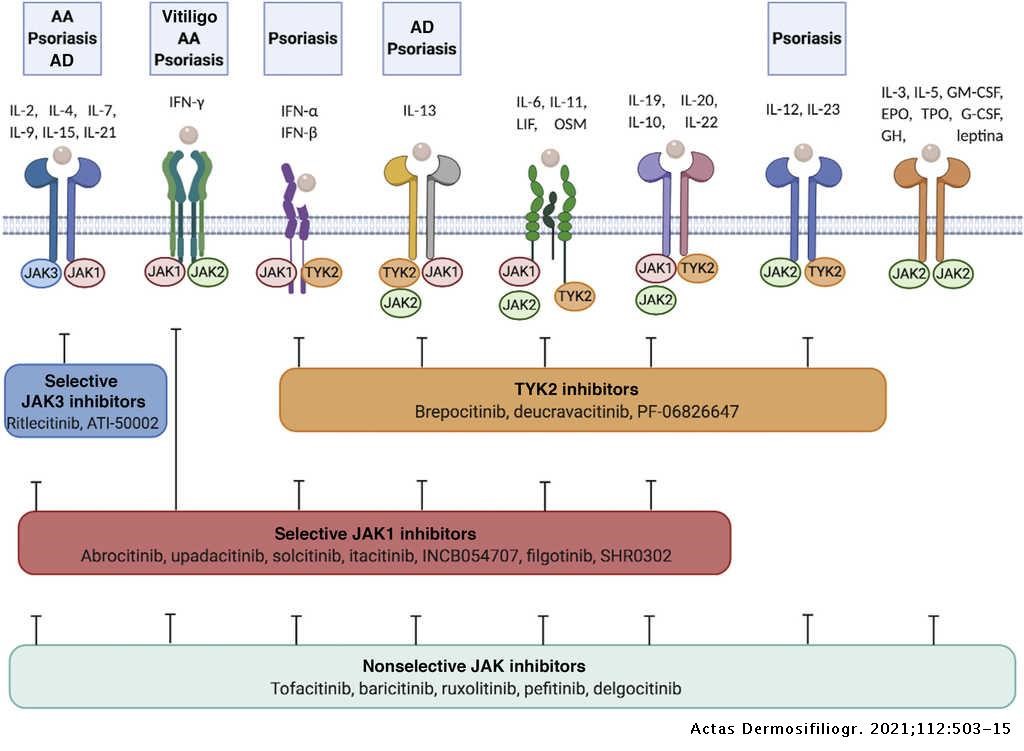

ヤヌスキナーゼ(JAK)はサイトカイン受容体に会合するチロジンキナーゼでJAK1, JAK2,JAK3,Tyk2の4種類あり、受容体には2分子のJAKが会合します。サイトカインが受容体に結合すると会合するとJAKがリン酸化され活性型になります。活性化したJAKはシグナル伝達兼転写活性化因子(signal transducer activation of transcription: STAT)をリン酸化します。リン酸化されたSTATは二量体を形成、核に移動し、遺伝子転写を誘導します。4種類のJAKと7種類のSTATの組み合わせで多様なシグナルを伝達することができます。

分子標的型薬剤

皮膚科で使用するJAK阻害剤は下記の3剤

オルミネント(バリシチニブ) JAK1/2阻害薬

リンボック(ウパダシチニブ) JAK1阻害薬

サインバンコ(アブロシチニブ)JAK1阻害薬

免疫抑制剤

ネオーラル(シクロスポリン・カルシニューリン阻害薬)

T細胞が樹状細胞との結合でTCRを介して活性化されると、細胞内Caが上昇しカルモジュリンが活性化、次にカルシニューリンが活性化されNFAT(IL2転写調節因子)が脱リン酸化され、このNFATが核内へ移行しIL2を産生するようになります。このカルシニューリンを抑制することでIL2産生を抑えます。

重症のアトピー性皮膚炎には短期間使用してよい薬です。後に述べるデユピクセントの前段階として使用する位置にあります。使用にあたっては副作用を避けるために血中濃度を測定しながら使用します。1回の使用期間は12週間を目安とし間欠的に使用します。

抗体薬

デュピクセント(デュプリマブ)ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクロナル抗体

ミチーガ(ネモリズマブ) ヒト化抗ヒトIL-31RAモノクロナル抗体

デュピクセント(デュプリマブ)

アトピー性皮膚炎は大雑把にいうとTh2リンパ球がだすIL4、IL13、IL31というサイトカインによって生じます。デユピクセントはIL4とIL13の信号を止める薬剤です。

IL4受容体複合体とIL13受容体複合体に共通のIL4受容体αサブユニット(IL4Rα)に特異的に結合することでIL4とIL13の両方のシグナル伝達を阻害する遺伝子組み換え型ヒト型モノクローナル抗体です。

IL4はナイーブT細胞をTh2細胞へ分化させるのに必須のサイトカインで炎症を増強します。 またIL4はB細胞をIgE産生細胞へのクラススイッチを誘導し、ヒスタミンによる痒みを誘発します。IL4,13は角化細胞からのフィラグリン・抗菌ペプチドの産生を低下させ、皮膚バリア機能の低下や易感染性を生じさせます。

このIL4とIL13の両者を抑制することでアトピー性皮膚炎には大変効果があります。副作用は比較的少なく結膜炎が最多です。欠点は高額であることです。

参照元:https://www.dupixent.jp/disclaimer

ミチーガ(ネモリズマブ)

アトピー性皮膚炎のかゆみの原因物質としてヒスタミンがよく知られていますが、抗ヒスタミン薬では完全に抑えられないとされており、アトピー性皮膚炎のかゆみにはIL-31が中心的な役割を果たすと考えられています。IL-31は、主にTh2細胞から産生されるサイトカインで、末梢神経に発現するIL-31RA(IL-31受容体)に作用することでかゆみを誘発します。ミチーガはこのIL-31RAに結合することにより、IL-31の結合を阻害し、それに続く細胞内への働きや伝達を阻害することでアトピー性皮膚炎のかゆみを抑制します。

また、IL-31RAは末梢神経のほか、好酸球、好塩基球、肥満細胞などの免疫細胞や角化細胞にも発現していることから、IL-31はかゆみだけでなく、炎症や皮膚のバリア機能低下にも関与していると考えられています。

アトピー性皮膚炎の病態形成(詳しい説明)

皮膚のバリア障害で防御が破られる

アトピー素因のある方は皮膚バリアの主役である天然保湿成分(NMF:natural moisturizing factor)が少い傾向にあります。NMFはフィラグリンからできていて表皮各層の保湿性と吸湿性を調整し皮膚の最外層で大事な役割をしています。このバリア機能の異常があると外界から蛋白抗原(卵、ピーナッツ、ダニ、ハウスダスト)が入りやすくなります。

防衛は緊急即応部隊(自然免疫系)と後続の重装備後続部隊(獲得免疫系)

さて外界からの刺激や攻撃に対するヒトの生体防御系にはマクロファージ、樹状細胞、好中球やNKが担う自然免疫系とT細胞やB細胞が担う獲得免疫系の2つがあります。

自然免疫系では前述のマクロファージや樹状細胞上のToll受容体(TLR)が菌体成分やウイルス由来のDNAやRNAや自己由来の起炎因子例えばATP, IL33,HSPなどを認識し、感染や抗原曝露後数時間(4時間から96時間)という短時間で発動されますが、TLRが認識できるリガンドは200個にも足りません。

一方獲得免疫系では抗原を抗原提示細胞が取り込みMHC上に提示します。このMHC上に提示されるあらゆる抗原ペプチドを認識できるようにT細胞やB細胞は遺伝子組み換えを行ってTCRやBCRを準備しますが96時間以上の時間がかかります。

抗原提示細胞が抗原を取り込み活性化するとCD80, CD86のCo-stimulatorを発現し、所属リンパ節へ移動します。樹上細胞による抗原提示のされ方はCD4 T細胞とCD8 T細胞では異なり、更にCD4 T細胞では活性化されるときに周囲の環境に存在するサイトカインの種類によって分化が決定されます。

細胞質内蛋白、ウイルス、腫瘍細胞抗原など細胞質内で産生された蛋白と一部の外来性抗原はほぼすべての細胞に発現しているMHC1を介してナイーブCD8 T細胞へ抗原提示されます。

例外としてある種の外来抗原はCD8α分子を発現した樹状細胞に取り込まれMHCクラス1分子に提示するというクロスプレゼンテーションが行われます。

後続の重装備後続部隊(獲得免疫)が展開する環境・状況

一方外来性抗原は抗原提示細胞にエンドサイトーシスされて取り込まれ分解されMHCⅡ分子に結合したペプチドとして提示されます。これをナイーブCD4 T細胞が認識活性化しますが、同時に樹状細胞がIL12を産生する状況下ではTh1 ヘルパーT細胞へ分化し、IL4存在下で活性化されるとTh2細胞へ分化、TGFβやIL6存在下ではTh17ヘルパー細胞へ分化するなど周囲に存在するサイトカイン種類の環境によって分化が決定されます。

これに対して自然免疫系には獲得免疫のTh1, Th2, Th17のそれぞれに相対し同じサイトカインプロフィールを持つICL1, ICL2, ICL3という自然リンパ球群(ICL:innate lymphoid cell)が獲得免疫に対する影武者のように存在します。これら自然免疫免疫系はMHCを介する抗原提示という処理を介さず表皮からの刺激で素早く発動します。

アトピー性皮膚炎においては、障害を受けた表皮から放出されるTSLP(thymic stromal lymphopoietin)の刺激により自然免疫系ではICL2から多量のTh2サイトカイン(IL4やIL13)が放出されることでTh2環境が形成された結果、獲得免疫系のTh2細胞への分化が誘導されます。

同じように外部から抗原が入って生じる接触皮膚炎とアトピー性皮膚炎の違いとは

さて最初に外来抗原をとらえる抗原提示細胞とはどのような細胞でしょうか?

外来抗原は大きくハプテンと蛋白抗原の2種類に分類できます。

接触皮膚炎の原因になるのはハプテンで分子量が1000MW以下の低分子でウルシ、香料、金属などです。一方アトピー性皮膚炎などの原因になる蛋白抗原は分子量10000MW以上の高分子で花粉、ダニ、動物の毛などになります。

ハプテンは低分子のため真皮まで容易に到達し真皮樹上細胞が重要な働きを担いますが、蛋白抗原は真皮まで到達できず表皮ランゲルハンス細胞が対応します。

接触皮膚炎ではハプテンを取り込んでMHCⅡに抗原ペプチドを発現した真皮樹状細胞がナイーブCD4 T細胞のTCRを認識すると真皮樹状細から大量のIL12が放出されCD4 T細胞は

Th1 CD4 T細胞へ分化します。

一方アトピー性皮膚炎では蛋白抗原を取り込みMHCⅡに提示したランゲルハンス細胞が所属リンパ節でナイーブCD4 T細胞のTCRを認識し周囲環境のIL4によりTh2 CD4へ分化します。

以上述べた経路とは異なる様々な経路からTh2リンパ球が形成されます。

アトピー性皮膚炎では多彩な環境がTh2を誘導します

ひとつには障害された表皮からTSLPが放出され、未熟な樹状細胞に働きTh2分化因子である

OX40を発現させ、ナイーブT細胞を抗原刺激なしでTh2リンパ球に誘導します。さらにTSLPはILC2に作用しTh2サイトカインを多量に分泌させます。

更に障害された表皮から放出されるIL33というサイトカインはTSLPと同じように未熟な樹状細胞に作用しTh2への分化因子であるOX40を発現させ、未熟T細胞をTh2リンパ球に誘導します。

またTh17リンパ球やγδT細胞が出すIL17Aは未熟なT細胞を直接Th2リンパ球に誘導します

さらにSPA(黄色ブドウ球菌プロテインA)が表皮に作用するとIL18が放出され、抗原の存在しない状態でNK細胞に作用するとIL4、IL9. IL13といったTh2サイトカインを産生するようになります。

TSLP

また表皮のバリアが障害されると表皮からTSLP(thymic stromal lymphopoietin)というサイトカインが放出され、未熟な樹状細胞に働きTh2分化因子であるOX40を発現させ、ナイーブ(未熟な)T細胞を抗原刺激なしでTh2リンパ球に誘導します。さらにTSLPはILC2(innate lymphoid cell2・2型自然リンパ球)に作用しTh2サイトカインを多量に分泌させます。

IL-33

また障害された表皮が放出するIL33というサイトカインは、TSLPと同じように未熟な樹状細胞に作用しTh2への分化因子であるOX40を発現させ、未熟T細胞をTh2リンパ球に誘導してきます。

IL-17A

Th17リンパ球もしくはγδT細胞が出すIL17Aは未熟なT細胞を直接Th2細胞に誘導します。

IL-18

またSPA(黄色ブドウ球菌プロテインA)が表皮に作用するとIL18が放出され、抗原の存在しない状態でNK細胞に作用するとIL-4,IL-9,IL-13といったTh2サイトカインを産生するようになります。

以上大切なことはアトピー素因を有した方ではTh2細胞が一見正常に見える皮膚にも存在し、皮膚に刺激を受けるとさらにTh2リンパ球やTh2サイトカインを産生させようさせようとする免疫状態が存在し、一旦引き金が引かれると連鎖反応的に皮膚炎が起こってしまうということです。

次にTh2から出るサイトカインIL-4,IL-5,IL-13,IL-31の作用と生じる症状をごく簡単にまとめます。

IL-4はナイーブ(未熟)T細胞をTh2細胞へ分化させるのに必須のサイトカインで炎症を増強します。 またIL-4はB細胞をIgE産生細胞へのクラススイッチを誘導し、ヒスタミンによる痒みを誘発します。

IL-4,IL-13は角化細胞からのフィラグリン・抗菌ペプチドの産生を低下させ、皮膚バリア機能の低下や易感染性を生じさせます。

IL-5は好酸球の分化、成熟、動員、活性化に関与します。

IL-31は瘙痒に関与し表皮の破壊をきたします。

一方Th17リンパ球が産生するサイトカインのうちIL-17AとIL-22が重要で2つが共同して表皮の増殖を起こします。またIL-17AはナイーブT細胞をTh2に分化させる働きもあります。

このようにアトピー性皮膚炎ではすべてのベクトルがTh2やTh2サイトカインを作る方向へ向いています。

食物アレルギーの予防

海外では2015年にはピーナッツの導入を遅らせることがピーナッツアレルギーの進展のリスクを増大させる可能性が報告され、ピーナッツアレルギーの多い国では乳児期の早期(4~10か月)からピーナッツを含む食品の摂取を開始することが推奨されるようになりました。Du Toit, et al. N Engl J Med 2015; 372: 803-13.

さらに2016年にはピーナッツ、鶏卵を生後3か月から摂取させることが、生後6か月以降に開始するよりも食物アレルギーの発症リスクを低減させる可能性が海外から報告されました。Perkin MR, et al. N Engl J Med 2016; 374: 1733-43.

一方我が国では乳児アトピー性皮膚炎では鶏卵の摂取が遅いほど鶏卵アレルギーを発症するリスクが高いことが知られており、アトピー性皮膚炎の乳児では鶏卵の摂取が遅いほど鶏卵アレルギーを発症するリスクが高まることから、鶏卵アレルギー発症予防を目的として、鶏卵の摂取開始前にアトピー性皮膚炎を可能な限り寛解させたあと、生後6か月から鶏卵の微量摂取を開始することが、2017年日本小児アレルギー学会から推奨されるようになりました。

ながながと書きましたが以上のまとめは、抗原の経皮感作では抗原特異抗体が産生されるが、腸より吸収された抗原はアレルギーを起こさないだけでなく、食物抗原に対して免疫反

そうすると皮膚から抗原が侵入することを防止することがアレルギー予防の観点から重要です。

皮膚の乾燥や炎症は経皮感作を起こしやすくします。そこで堀向健太先生は両親いずれかにアトピー性皮膚炎の既往のある生後1Wの乳児の保湿をすることが、32Wまでのアトピー性皮膚炎の累積発症率が低いことを報告しましたJ Allergy Clin Immunol 2014 Oct;134(4):824-830。

つまり乳児の内から保湿を続ければアトピー性皮膚炎を予防できる可能性があるということです。これには予防できないとする報告もあります。

食物アレルギーが関与する小児アトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎と食物アレルギーとは別の疾患ですが、両者が合併することはあり、「食物アレルギーが関与するアトピー性皮膚炎」という疾患概念があります。

乳児・小児のアトピー性皮膚炎では食物が皮膚症状の誘引となる場合があります。

学童期に新たに発生した食物アレルギーは耐性を獲得し難いですが、80-90%の乳児は年長になるに従い、食物に対する耐性を獲得し自然にアレルギーから離脱します。確かに経過中に食物アナフィラキシーを起こす方も少数おられますが、自然に離脱することが多いのであまりご心配なさらずに乳児期の湿疹治療を根気よく続けましょう。

食物アレルギーにもかかわらず湿疹治療が重要な理由は、前の項目で説明したように食物抗原がバリアーの破壊された皮膚(湿疹)から進入することで感作される(アレルギーが成立する)と考えられるからです。

さて実際の臨床の現場そして患者さんが知っておくポイントは何でしょう。

アトピー性皮膚炎への食物アレルゲンの関与については、臨床症状や特異的IgE抗体価の陽性のみを根拠にすべきではありませんし、抗原特異的IgE抗体陽性(=感作されていることを示す)と食物アレルギー症状が出現することとは必ずしも一致しないことを知っておきましょう。

「食物アレルギーが関与するアトピー性皮膚炎」とは乳児アトピー性皮膚炎に合併して認められる食物アレルギーで、食物に対するIgE抗体の感作があり、食物が湿疹の増悪に関与している場合です。原因食物の摂取によって即時型症状(アナフィラキシー)を誘発することもあることから原因検索が必要となります。

アトピー性皮膚炎で食物アレルギーの関与を調べるには?

アレルギー検査の方法

血中抗原特異的IgE抗体検査(IgERAST・CAP RAST)

我が国では主にイムノキャップ®による抗原特異的IgE抗体価(卵白・オボムコイド、牛乳、小麦・ω-5グリアジン、大豆、ピーナッツ、ソバ、イクラ)が食物経口負荷試験による症状誘発の可能性を示唆できると報告されており、さらにアレルゲンのコンポーネントに対するIgE抗体価(オボムコイド、ω-5グリアジン、Ara h 2など)を用いることで診断精度を上げることはできます。

ただあくまで即時型反応の指標であり非即時型反応(皮膚症状)への適応はありませんが、この指標を使用するかプリックテストをする以外スクリーニングの方法はありません。

- 卵・牛乳・ピーナッツ・魚介類ではIgE RASTで設定レベル以上の場合は負荷試験陽性的中率が95%以上になり、負荷試験なしで除去食治療へ進むことができるとされています。

- 大豆・小麦ではIgE RASTレベルからは、負荷試験の結果は予測できません。

- 皮膚テスト(スクラッチ・プリックテスト)は感度・陰性的中率が90%と高く、特異度・陽性的中率が60%と低いため、食物アレルギー除外スクリーニングに適しています。CAP RAST陰性の場合の原因検索に適しています。

スクラッチ・プリックテスト

食物除去試験と確定診断

確定診断手順としては抗炎症治療として適切・充分量のステロイド外用薬による外用療法で皮膚炎制御を行った後、原因食物除去後に専門施設で経口負荷試験を行う必要があります。

つまり乳児アトピー性皮膚炎では、抗炎症治療として適切・充分量のステロイド外用薬による外用療法で皮膚炎制御を完全に行っているにもかかわらず湿疹の寛解を維持できない場合に、前述の特異的IgE抗体検査や皮膚プリックテストで感作の有無を確認する必要があるということです。

感作があり食物アレルギーの関与が疑われる場合には、疑わしい食物を1週間程度完全除去する食物除去試験を行います。食物除去試験により湿疹が改善された場合、診断を確定するために専門の施設で食物経口負荷試験を行うことになります。

時に母乳栄養や混合栄養の場合、一部の症例では母親の食事内容が症状に関連していることもあります。

詳細は食物アレルギー診療の手引き2017を参照ください。

アトピー性皮膚炎は多因子性で食物アレルゲン除去は薬物療法の補助療法と考えてよいと思います。